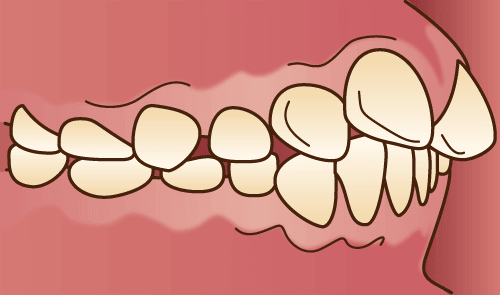

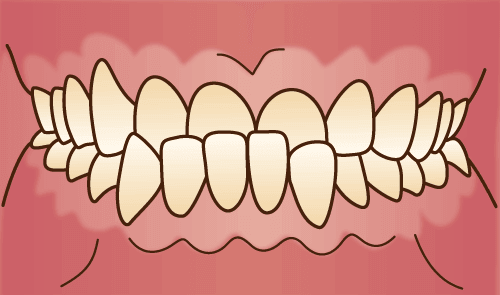

矯正治療のメリット・デメリット

メリット

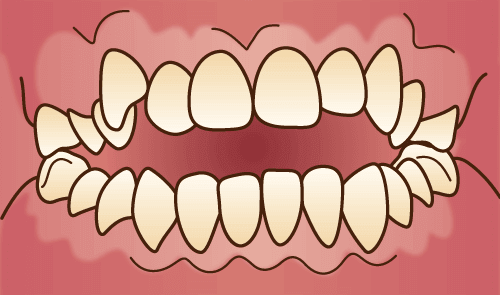

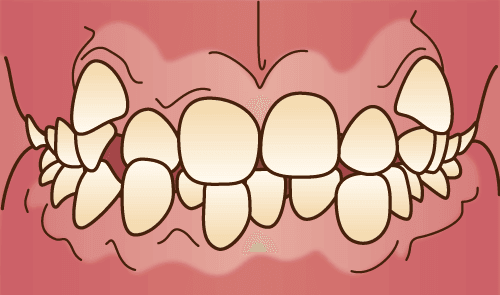

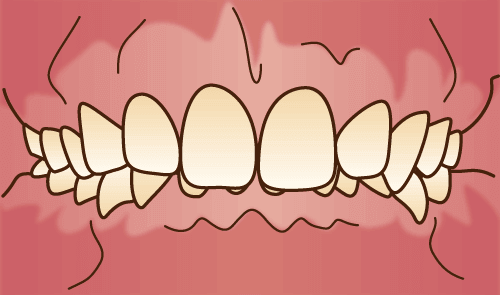

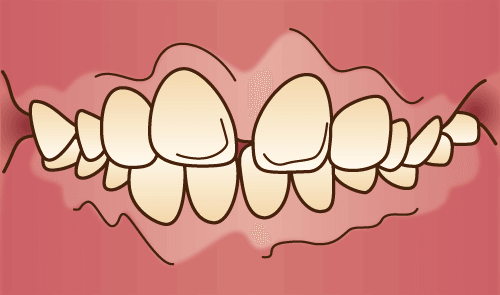

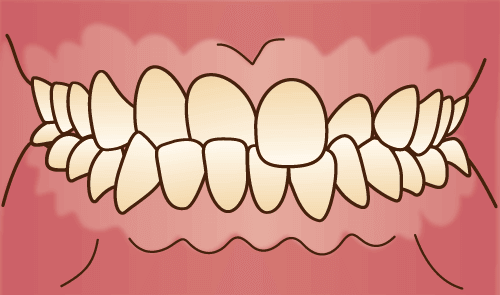

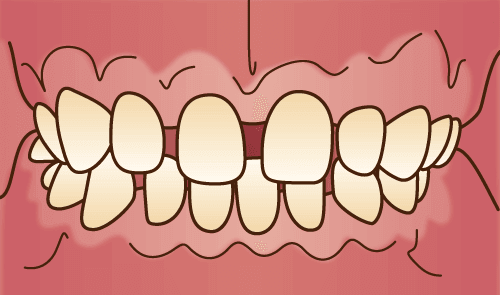

- 歯並びが良くなることで、笑ったときの印象が変わり、外見のコンプレックス解消に繋がる

- 歯磨きがしやすくなり、虫歯や歯周病のリスクを下げることができる

- お口の清掃がしやすくなるので口臭改善になる

- 噛み合わせ改善により顎関節症や偏頭痛の改善が見込まれる

- 均等に歯が接することでお顔のバランスが良くなる

デメリット

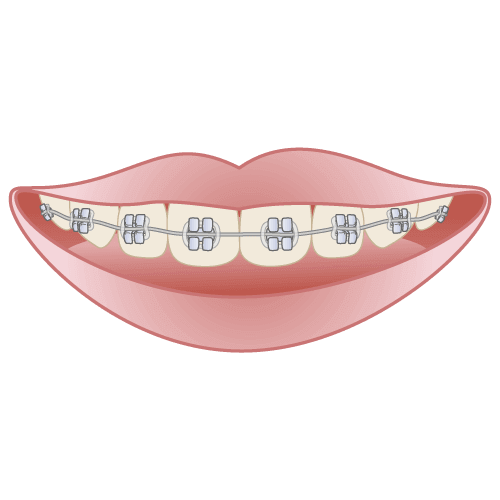

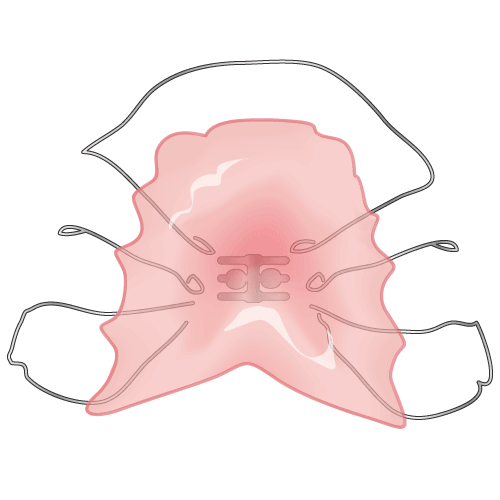

- 口を開けた時に、治療中の装置が見えてしまうものもある

- 装置をつけていると、慣れるまでは話しづらい

- 装置の間にカスが溜まりやすいので、より丁寧な歯磨きが必要になる

- 装置を使って少しずつ歯を動かすので、じわっとした痛みがある

- 治療期間が長め

- 治療費が他の診療に比べて高価である